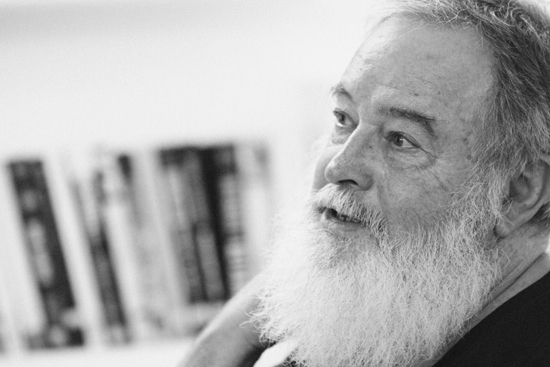

比尔·波特:内心安静即隐士

比尔·波特,一位美国学者,他将大量的中国古代佛教典籍翻译成英文,在欧美引起了极大反响。《空谷幽兰》的问世让他为中国读者所熟知,更在国内引发了一场关于终南山隐士的关注和讨论。如今,比尔波特的精神巡游有了新的意义。

文/林树京

比尔·波特,一位美国学者,他将大量的中国古代佛教典籍翻译成英文,在欧美引起了极大反响。《空谷幽兰》的问世让他为中国读者所熟知,更在国内引发了一场关于终南山隐士的关注和讨论。如今,比尔波特的精神巡游有了新的意义。

以中国圣贤为师

比尔·波特的父亲因抢劫银行暴富,随后家道中落,用比尔自己的话来说,他就如同《红楼梦》中的贾宝玉一样,“12岁时,我就有"看破红尘"的感觉”。

按照比尔·波特的说法,1970年以前,他对中国文化一点兴趣也没有,没有“缘分”。“当时我准备去哥伦比亚大学读人类学博士,学费很高,我只能申请奖学金,有一项是语言奖学金,需要你学一门少有人了解的外语。当时我刚看了一本讲述佛教禅宗的书,所以申请奖学金的时候,便随意写上了‘中文’。”

开始学习中文,比尔·波特常会去纽约的唐人街,很偶然的一次,他遇到了一个中国和尚,“这就是‘缘分’,他教我打坐修行,慢慢我认为修行比读博士更为重要”。两年后,他把奖学金退还给哥大,到了中国台湾开始了“修行”生活。

“你要修行,就必须要有师父,我的师父是孔子、孟子、庄子等等。”比尔·波特说,到了台湾之后,他就有预感,研究中国文化将成为他毕生的事业。

隐士也可“世俗”

由于《空谷幽兰》的巨大反响,很多读者也把比尔·波特当成了隐士之一。对此,他并不认为有何不妥。“我就是个隐士,我并不是完全像隐士那样居于山中,也不是完全在城市里,我回到美国后有一段时间在餐厅里做服务员,之后出版了书才有了钱过修行的日子”。在比尔·波特眼里,并不是每一个隐士都要看破红尘。

对隐士来说,最重要的事,是修行。为什么修行?“每个人修行有不一样的原因,有些人因为父母死了,很痛苦,死掉是什么事,我也会死掉,修行能帮我多了解生死的分别在哪里。”比尔·波特说。

每个人的出发点都不同,但体悟却是相通的。“以前我在台湾的时候,会去庙里打坐,每天大概四五个小时,然后看佛经。后来我离开寺庙,便开始翻译佛经和诗歌,这是另外一种修行方式。”

如今回到美国修行,比尔·波特每天早上会在六、七点起床,打坐一个小时,然后喝茶,开始工作。有时准备旅行,有时候要翻译、参考一些书。十二点他带着家人去海边散步一小时,然后回家洗澡睡午觉,起来会陪太太去市场买菜。晚上九点睡觉。

“我不去外面玩,不去餐厅、不去看电影,也不去看朋友,有时候朋友会来看我。”比尔·波特说,随后他强调,“我从来不去看朋友,给自己没事找事的生活,太无聊。”

心静胜过“放下”

过去的一二十年里,比尔·波特每年都会带旅游团来中国。导游的身份,与隐士、修行者似乎背道而驰。

“是的,我必须做这个工作,我需要钱。”比尔·波特耸了耸肩,做了一个夸张的无奈的手势,随后端起一听啤酒畅饮了一口,在《黄河之旅》里,你可以多次读到他喝酒的段落,“我靠出版的收入太少了,所以有些美国人请我当导游,我发现这很容易赚到钱,在带他们玩的过程中也可以做些自己想做的事情。所以我每年会来中国一两次,我的团大多不超过四个人。”

单纯做隐士还是太难,比尔·波特说,他从不主张人们“放下”,人生活在现实社会里,生活需要的是宁静而不是让自己与世隔绝,“隐士是个虚幻的概念,只要你内心为自己留一个安静的地方,静下心来思考自己的真正生活诉求,就可以是隐士”。

比尔·波特,美国当代作家、翻译家和著名汉学家人,撰写了大量介绍中国风土文物的书籍和游记。他的作品《空谷幽兰》曾在国内外掀起了一场不大不小的文化热潮。