季羡林先生卓越的学术成就

60年前,东方世界尤其是中国,还是受人欺凌的地方,东方学是一个在中国甚至都无人问津的领域。而在季老的领导下,在东方学者经过60年的长期努力下,东方学从无到有,已然成为今天的显学,不仅在中国,而且在世界受人瞩目。

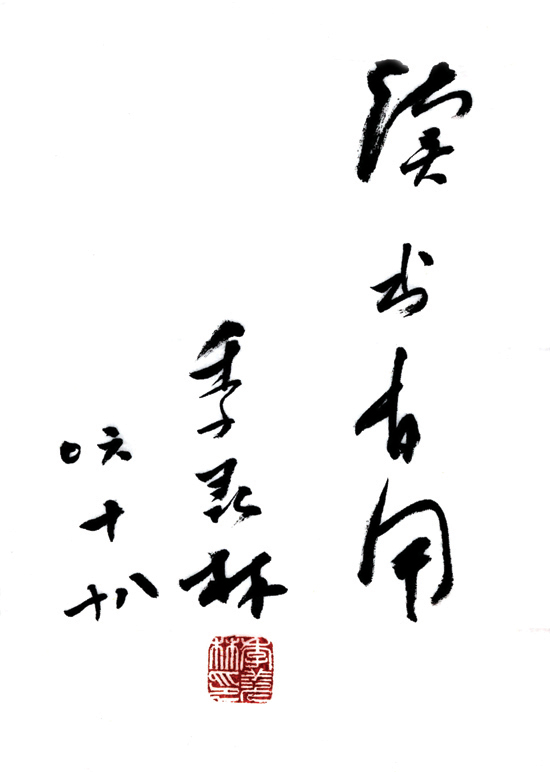

智山慧海传真火——季羡林先生卓越的学术成就

文/王究

60年前,东方世界尤其是中国,还是受人欺凌的地方,东方学是一个在中国甚至都无人问津的领域。而在季老的领导下,在东方学者经过60年的长期努力下,东方学从无到有,已然成为今天的显学,不仅在中国,而且在世界受人瞩目。

季羡林的研究对象,涉及古今中外的语言、文学、美学、艺术、宗教、文化交流,甚至科学技术等众多领域,真是好一个“博”字了得!季羡林像胡适一样,可以称作是一位“百科全书”式的学者。

冯友兰先生有句诗:“智山慧海传真火,愿随前薪作后薪。”人类文明是一把真火,古往今来对人类文明做出贡献的人,都是呕出心肝,用尽脑汁才把这把真火一代代传下去。我们对季老开创的事业,也要这样一代代传下去。

60年前,东方世界尤其是中国,还是受人欺凌的地方,东方学是一个在中国甚至都无人问津的领域。而在季老的领导下,在东方学者经过60年的长期努力下,东方学从无到有,已然成为今天的显学,不仅在中国,而且在世界受人瞩目。

十大学术成就

季羡林的学术成就大略包括在以下10个方面:

(1)印度古代语言研究--博士论文《〈大事〉渴陀中限定动词的变化》、《中世印度语言中语尾-am,向-o和-u的转化》、《使用不定过去式作为确定佛典的年代与来源的标准》等论文,在当时该研究领域内有开拓性贡献;

(2)佛教史研究--他是国内外为数很少的真正能运用原始佛典进行研究的佛教学学者,把研究印度中世语言的变化规律和研究佛教历史结合起来,寻出主要佛教经典的产生、演变、流传过程,借以确定佛教重要派别的产生、流传过程;

(3)吐火罗语研究--早期代表作《〈福力太子因缘经〉吐火罗语诸本诸平行译本》,为吐火罗语的语意研究开创了一个成功的方法,1948年起即对新疆博物馆藏吐火罗剧本《弥勒会见记》进行译释,1980年又就7O年代新疆吐鲁番地区新发现的吐火罗语A《弥勒会见记》发表研究论文多篇,打破了"吐火罗文发现在中国,而研究在国外"的欺人之谈;

(4)中印文化交流史研究--《中国纸和造纸法输入印度的时间和地点问题》、《中国蚕丝输入印度问题的初步研究》等文,以及《西游记》有些成分来源于印度的论证,说明中印文化"互相学习,各有创新,交光互影,相互渗透";

(5)中外文化交流史研究--80年代主编《大唐西域记校注》、《大唐西域记今译》,并撰10万字的《校注前言》,是国内数十年来西域史研究的重要成果,而1996年完成的《糖史》更展示了古代中国、印度、波斯、阿拉伯、埃及、东南亚,以及欧、美、非三洲和这些地区文化交流的历史画卷,有重要的历史和现实意义;(6)翻译介绍印度文学作品及印度文学研究--《罗摩衍那》是即度两大古代史诗之一,2万余颂,译成汉语有9万余行,季羡林经过1O年坚韧不拔的努力终于译毕,是我国翻译史上的空前盛事;

(7)比较文学研究--80年代初,首先倡导恢复比较文学研究,号召建立比较文学的中国学派,为我国比较文学的复兴,作出了巨大贡献;

(8)东方文化研究一一从8O年代后期开始,极力倡导东方文化研究,主编大型文化丛书《东方文化集成》,约50O余种、8OO余册,预计15年完成;

(9)保存和抢救祖国古代典籍--9O年代,担任《四库全书存目丛书》、《传世藏书》两部巨型丛书的总编纂;

(10)散文创作--从17岁写散文起,几十年笔耕不辍,已有80余万字之多,钟敬文在庆贺季羡林88岁米寿时说:"文学的最高境界是朴素,季先生的作品就达到了这个境界。他朴素,是因为他真诚。""我爱先生文品好,如同野老话家常。"

学问“在中西之间”

季羡林治学的方面虽然广博,但是他的主要研究领域还是很清楚的,那就是:梵文、佛教语言、中亚古代语言。简而言之,他主要是一位语言学家。由于他研究的这些语言发生于中国和西方之间;从时间上来看,大约属于公元前后,所以任继愈先生戏称季羡林的学问是:“操非中非西之学,治非古非今之术。”概略地说,季羡林的学问“在中西之间”。

内行人都知道,包括中国新疆、中亚各国、伊朗、阿富汗以及南亚次大陆各国在内的这一中西之间的辽阔地带,是古代东西文化交流的必经之地,著名的丝绸之路就是从这里穿过。我国新疆则是全世界唯一的一个世界四大文化体系汇流的地方。19世纪末至20世纪初,从这一地区发掘出许多十分珍贵的文物典籍(包括敦煌文物在内)。因此,百余年来,对这一地区古代文化和文化交流的研究,就成了一门显学,吸引了世界各国众多学者的关注。但是,敢于涉足这一学术领域的人并不多,因为要研究这方面的学问,首先需要掌握多种语言,如英文、德文、梵文、古代中亚语言等,其次,还需要深厚的汉学、佛学和中亚历史的功底。季羡林经过多年艰苦努力,终于掌握了上述各种复杂的语言,在此基础上,又对“中西之间”的古代文化进行了深入研究,并取得了巨大的成功。

呕心沥血之作——《糖史》

《糖史》的写作始于1981年,最终完成于l998年,是季羡林迄今为止,用力最勤,篇幅最大的一部学术著作。全书共分三编:第一编为国内编;第二编为国外编;第三编为结束语,共计73万字。《糖史》用大量事实证明,一千多年来,糖和制糖术一直在中国与印度、东亚、南洋、伊朗和阿拉伯国家之间交流和传播。同时也在欧、非、美三大洲交流。由于季羡林《糖史》的问世,糖,这种今天全人类天天食用,须臾不能离开的食品,它的制造、发展、交流、流通的历史便大白于天下。中国人对糖的制造、提高、传播曾经作出过重大贡献,也成为不争的事实。

《糖史》充分利用史料,清晰地梳理了中国和印度之间糖的文化技术交流史;并涉及世界四十个国家六个地区糖的制作技术与文化的交流。《糖史》是这一研究领域中的集大成者。季羡林以这部呕心沥血之作阐述了“文化交流是人类社会进步的动力之一”的观点。在世界上,到目前为止,严格意义上的《糖史》只有两部。一部是德文的,von Lippmann写的《糖史》;一部是英文的,Deerr写的《糖史》。但真正从文化交流角度上来写的《糖史》,季羡林是“始作俑者”,是前无古人的。2001年,季羡林的《糖史》荣获“长江读书奖一等奖”。

绝学——《吐火罗文〈弥勒会见记〉译释》

《吐火罗文〈弥勒会见记〉译释》是季羡林另一部重要学术著作。1983年,季羡林得到了一本新疆出土的古代抄本残卷。此前,见过抄本的人看不懂书中的一个字母。那是用吐火罗文抄写的《弥勒会见记》,是目前世界上所发现的最多的一个吐火罗文资料。七十多岁的季羡林用了十多年时间一个人完成了世界上最大规模的吐火罗文研究,以中、英文写成专著,并把世界吐火罗文的研究提高了一个台阶。

它的内容包括两部分:一、研究吐火罗文A残卷《弥勒会见记》的英文专著;二、用中文撰写的长篇导论。季羡林这本著作的问世,也经历了一个漫长的过程,从1981年开始着手进行译释,直到1998年正式出版,中间经历了17年时间。

1974年春天,在新疆维吾尔自治区焉耆县七个星千佛洞附近发现了一千多年前,用当时中亚流行的婆罗米字母书写的88页残卷。根据出土地点,专家们只知道这是吐火罗文A(古代中亚文字),至于残卷内容,谁也看不懂。新疆博物馆副馆长李遇春了解到,在现今世界上,只有20多人懂吐火罗文,而在偌大的中国,就只有季羡林一个人懂得这种稀奇古怪的文字,于是李玉春便携带着残卷,不远千里,来到北京,找到季羡林家里,请他解读。季羡林接过残卷,经过17年的研究,终于破译了全部残卷。

原来这些残卷记录的是一部长达二十七幕的剧本,剧本的名称是《弥勒会见记》,内容是宣传佛教的。它只是一个羽毛还未丰满、不大成熟的剧本。虽然如此,它却具有重大的学术价值。因为吐火罗语属于印欧语系,自从它被发现以后,便引起了中外学者的高度重视。有人据此提出,印度欧罗巴人原始发源地的“亚洲发源说”。由于吐火罗语残卷极少,争论一直没有进展。这个剧本的破译,大大扩大了学者们的视野,为这场学术争论提供了更多的证据。

由于季羡林在吐火罗文研究方面的杰出贡献,1986年,世界上唯一的一份吐火罗文杂志,在冰岛出版的《吐火罗文及印欧语文研究》特聘他为顾问。他的《吐火罗文〈弥勒会见记〉译释》英文本在德国出版后,在西方学术界引起了轰动。

翻译史上的丰碑——《罗摩衍那》

季老的专业领域印度学,几乎发表的每一篇论文都有新创见,不断被人引用。佛学史领域,先生是国内外为数有限的,能真正利用原始佛典进行研究的佛学学者和语言学家。在吐火罗语研究领域,先生的贡献填补了国内外的空白。在中印文化交流史方面,作为这项研究的代表作,他主持完成的《大唐西域记校注》和《大唐西域记今译》,获得了很高的荣誉。对各种外语的翻译工作,先生的贡献同样出色。先生翻译的印度两大史诗之一《罗摩衍那》,出版后引起学术界重大反响,获我国有史以来第一届国家优秀图书一等奖。

十年浩劫,季羡林被发落到学生宿舍看大门、守电话,成为一个“不可接触者”。他琢磨着找一件“会拖得很长,但又绝对没有什么结果的工作,以消磨时光”。他想到印度两大史诗之一的梵文写的《罗摩衍那》。他就晚上把梵文译成汉文散文,写成小纸条装在口袋里,白天守楼时,脑袋不停止思考,把散文改为有韵的诗。

翻译工作历经十年,1983年,一百万字的《罗摩衍那》终于出版,中国有了第一部中文版的《罗摩衍那》,季羡林在中国翻译史上写下了浓重的一笔,在中印文化交流史上树起了一座丰碑。季羡林后来开玩笑说,如果没有“文革”,两万多颂、8卷本的《罗摩衍那》是绝对翻译不出来的。季羡林先后翻译了《沙恭达罗》、《优哩婆湿》等印度名著。

“不薄西方爱东方”——“河东河西论”

80年代后期以来,季羡林对文化、中国文化、东西方文化体系、东西方文化交流,以及21世纪的人类文化等重要问题,在文章和演讲中提出了许多个人见解和论断,在国内外引起普遍关注。

季先生主旨是强调东西方文化的联系和互动,既反对“欧洲中心主义”,反对民族歧视,也不张扬“东方中心主义”,而 只是强调东方文化在新世纪中所应起的作用和应占有的地位。他主张“三十年河东,三十年河西”,认为辉煌了二三百年的西方文化已经是强弩之末,它产生的弊端贻害全球,并将影响人类的生存前途,20世纪末可能是由西向东的转折点。

季老发前人之未发,深刻地指出:文化交流是推动人类社会前进的重要动力之一,没有文化交流简直不能想象今天的社会会是什么样子。文化交流是双向的,中国文化在汉唐时代如日中天,既吸收外来文化,又把自己的优秀文化毫无保留地送给东西方的其他国家,罗盘、火药、造纸、印刷传遍了整个世界。80多万字的中外《糖史》是他文化交流的代表作。

对中国的历史季先生也有自己独到的观点,他认为,过去只偏重于写黄河文化,认为黄河文化是中国文化的主流,而忽视了其他地域文化。他认为黄河流域确实是中国文化的发源地,但是最晚到了周代,楚文化和南方文化已经达到了相当高的水平,至少可以和北方文化并驾齐驱,而且与域外的交流也有了一些。季羡林先生注意到最近的考古发掘在南方各地发现了许多新东西,这证明南方文化、长江文化当年水平相当高。楚文化、长江文化有很长的发展历史,因此才能产生像屈原这样伟大的作家。如果北方文化、黄河文化和长江文化能够结合起来研究,中国古代文化史写起来就全面了。

季羡林的研究对象,涉及古今中外的语言、文学、美学、艺术、宗教、文化交流,甚至科学技术等众多领域,真是好一个“博”字了得!季羡林像胡适一样,可以称作是一位“百科全书”式的学者。

冯友兰先生有句诗:“智山慧海传真火,愿随前薪作后薪。”人类文明是一把真火,古往今来对人类文明做出贡献的人,都是呕出心肝,用尽脑汁才把这把真火一代代传下去。我们对季老开创的事业,也要这样一代代传下去。

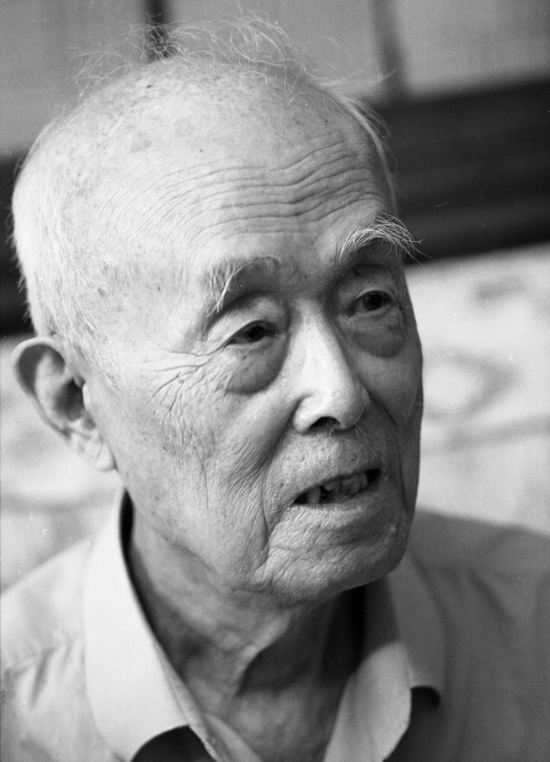

季羡林(1911—2009),字希逋,又字齐奘,山东临清人。中国著名的古文字学家、历史学家、东方学家、思想家、翻译家、佛学家、梵文、巴利文专家、作家。他精通12国语言,对印度语文文学历史的研究建树颇多。曾任中国科学院哲学社会科学部委员、北京大学教授、副校长、中国社科院南亚研究所所长、中国文化书院院务委员会主席、中科院院士。